最后的勇者安卓版

- 文件大小:957.66MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2024-10-31

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:223

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

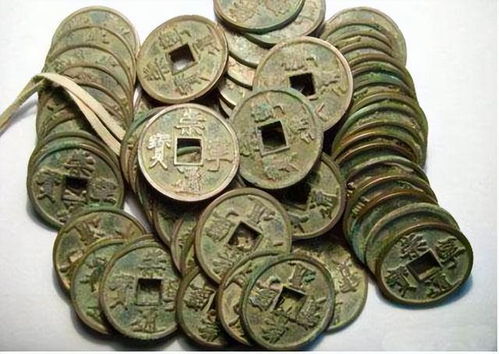

古代的钱币名称及其演变

古代的钱币名称丰富多彩,随着历史的发展,货币的称谓也在不断演变。本文将带您了解古代钱币的名称及其背后的故事。

一、古代货币的起源与早期称谓

古代货币的起源可以追溯到商周时期,最初的货币形式多为贝壳、兽骨等。这一时期的货币并没有统一的称谓,而是根据材质和用途有所不同。

二、方孔钱的兴起与“泉”的称谓

春秋战国时期,随着金属铸币技术的发展,方孔钱逐渐成为主流货币。这一时期的货币被称为“泉”,因为其外形外圆内方,象征着财富的流通和汇聚。

三、货币的别称与演变

在古代,货币除了有“泉”这一正式称谓外,还有很多别称。如“邓通”、“货泉”、“白水真人”、“阿堵物”、“孔方兄”、“青蚨”、“上清童子”、“没奈何”等。

四、货币单位的演变

古代货币的单位主要有“文”、“贯”、“两”等。其中,“文”是最基本的货币单位,相当于一枚铜钱;“贯”则是一千文钱,用绳子穿起来称为一吊;“两”则是金银货币的计量单位。

五、货币名称的变迁与历史背景

古代货币名称的变迁与历史背景密切相关。如唐朝的“开元通宝”,宋朝的“大观通宝”,元朝的“至元宝钞”等,这些货币名称都反映了当时的社会状况和货币政策。

古代货币的名称及其演变,不仅反映了我国货币制度的演变过程,也体现了古代社会的经济、文化和民俗。通过对古代货币名称的研究,我们可以更好地了解我国古代社会的经济状况和文化特色。

常见问题

- 2025-02-04 能源及安全管理

- 2025-02-04 趣闲赚app正版

- 2025-02-04 应用隐私保护锁正版最新2024下载v1.0.0

- 2025-02-04 律动轨迹下载国际服版

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 泓沅艺术藏品平台

- 北极星学社手机版

- 中文数创

- 中建教育正式版

- 爱租机安卓版

- 得到app正版

- TrustWallet钱包app

- TronLink钱包最新版

- tokenpocket钱包v1.8.7最新版

- 好压缩

系统教程排行

- 329次 1 类似安卓系统的股票,安卓系统相关股票的涨跌动态与市场表现

- 969次 2 荣耀50系统安卓多少,荣耀50搭载安卓系统版本概述

- 166次 3 安卓更新ios系统好吗,利弊分析及风险提示

- 851次 4 和平精英安卓系统bug,和平精英安卓系统常见bug解析与应对策略

- 277次 5 在电脑运行安卓系统,电脑上运行安卓系统的魅力与挑战解析

- 502次 6 黑莓系统怎么安装安卓,轻松安装安卓应用与系统

- 875次 7 安卓one系统更新失败,排查与解决之道

- 345次 8 安卓权限显示系统警报,系统警报权限的奥秘与风险

- 550次 9 安卓 调用系统截屏,安卓系统截屏功能调用与实现技巧

- 952次 10 安卓版平板小米系统,深度解析与全面体验