淘宝主播安卓版

- 文件大小:108.37MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2024-10-13

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:449

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

什么是主余型地震?

主余型地震,又称主震-余震型地震,是指在一个地震序列中,首先发生一个较大的主震,随后会有一系列较小的余震接连发生。这种地震类型在地震学中非常常见,其特点是主震释放了大部分能量,余震则释放剩余的能量,并逐渐减弱。

主余型地震的特点

主余型地震具有以下特点:

主震震级较大,余震震级较小,且震级逐渐减小。

主震后,余震活动持续一段时间,通常为数周到数月。

余震分布范围较广,但主要集中在主震震源附近。

余震活动具有随机性,但总体上呈现出一定的规律性。

主余型地震的成因

主余型地震的成因主要与地壳运动和断层活动有关。当地壳应力积累到一定程度时,断层发生破裂,释放出能量,形成主震。随后,断层及其周围地区继续释放能量,形成一系列余震。

板块边界:板块边界处的地壳应力较大,容易发生地震。

断层活动:断层是地震的主要发源地,断层活动会导致地壳应力积累和释放。

地壳构造:地壳构造复杂,断层发育,容易发生地震。

主余型地震的预测与防范

虽然目前地震预测技术尚未达到精确预测地震发生时间和地点的程度,但科学家们已经研究出一些方法来预测主余型地震的可能性和影响。

地震监测:通过地震监测台网,可以实时监测地震活动,为地震预测提供数据支持。

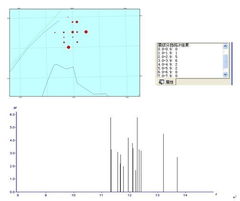

地震序列分析:通过对地震序列的分析,可以预测余震的活动规律和强度。

地质构造研究:研究地质构造,了解地壳应力分布,有助于预测地震的发生。

加强地震监测和预警系统建设。

提高公众的防震减灾意识。

完善地震应急预案,加强应急救援能力。

加强建筑抗震设防,提高建筑物的抗震性能。

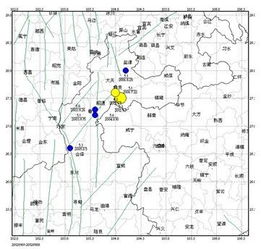

主余型地震的实例

汶川地震:2008年5月12日,四川省汶川县发生8.0级地震,震源深度约20公里。地震发生后,余震活动持续了数月,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

新疆乌什县地震:2024年1月23日,新疆乌什县发生7.1级地震,震源深度22公里。地震发生后,余震活动频繁,最大余震为5.3级。

台湾花莲地震:2018年2月6日,台湾花莲县发生6.5级地震,震源深度约10公里。地震发生后,余震活动持续了数周,最大余震为5.2级。

主余型地震是地震学中常见的一种地震类型,其特点是主震震级较大,余震活动频繁。了解主余型地震的成因、特点、预测与防范措施,有助于我们更好地应对地震灾害,减少人员伤亡和财产损失。

常见问题

- 2025-02-02 高考知识点总结

- 2025-02-02 小荷听书app下载

- 2025-02-02 代驾神器官方版手机应用下载

- 2025-02-02 郑大远程教育官方正版下载地址v1.0.1

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 泓沅艺术藏品平台

- 北极星学社手机版

- 中文数创

- 中建教育正式版

- 爱租机安卓版

- 得到app正版

- TrustWallet钱包app

- TronLink钱包最新版

- tokenpocket钱包v1.8.7最新版

- 好压缩